|

|

|

| Vita |

| Pubblicazioni |

| Prossimi eventi |

|

|

| Filosofia antica | |

| Mistica | |

| Sufismo | |

| Taoismo | |

| Vedanta | |

| Buddhismo | |

| Zen | |

| Filosofia Comparata | |

| Musica / Mistica | |

| Filosofia Critica | |

| Meditazione | |

| Alchimia | |

| Psiché | |

| Tantrismo | |

| Varia | |

|

| Mircea Eliade |

| Raimon Panikkar |

| S.Weil e C.Campo |

| René Guénon, ecc. |

| Elémire Zolla |

| G.I.Gurdjieff |

| Jiddu Krishnamurti |

| Rudolf Steiner |

| P. C. Bori |

| Silvano Agosti |

| Alcuni maestri |

Li tre libri dell'arte del vasaio (Cipriano Piccolpasso)

Introduzione

Dell’interpretazione alchemica de “Li Tre Libri dell’Arte del Vasaio” del

Cavalier Cipriano Piccolpassi

“Opus figuli, consistens in sicco et humido, te

doceat”

[1]

(M. Maier, Atalanta Fugiens)

Un’opera curiosa quella del misterioso personaggio che si nasconde dietro il nome di cavaliere, o cabaliere dato il suo carattere cabalistico, Cipriano Piccolpassi[2]. Fin dalla prima pagina pone allo studioso attento seducenti analogie con l’opera positiva al forno. Nel sottotitolo la chiave di tutto:

” Nei quai si

tratta non solo la pratica

Ma brevemente

Tutti gli secreti di essa

Cosa che persino al dì d'oggi

E’ stata sempre tenuta ascosta”

Ma quali sono i secreti cui allude il nostro autore?

Il suo trattato è pieno di simboli ed allusioni ermetiche, che poco hanno a

vedere con la semplice descrizione della pratica artigianale e rivelano una sua

affiliazione ermetica. D’altronde, nel prologo il Piccolpassi precisa di non

avere gran competenza nell’arte della ceramica ed è probabilmente proprio per

questo motivo, che egli si sentì libero da quel patto di segretezza, che

riconosce esistere ai suoi tempi:

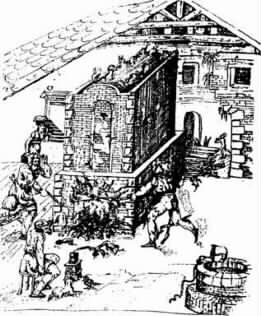

In effetti, per quanto le sue formule per la realizzazione degli smalti, le sue descrizioni del ciclo produttivo e le raffigurazioni dell'attività delle botteghe rimangano un punto di riferimento per gli studiosi, uno dei limiti sta proprio nell’incompletezza del trattato. In ogni caso, non dubitiamo della sua rilevanza nella storia dell’arte della maiolica italiana rinascimentale.

Le reali intenzioni del Piccolpassi trapelano fin da subito con l’insolito disegno che adorna il frontespizio dei suoi Tre Libri. Nel disegno si vede una colomba che cerca di sollevare una pietra cui è saldamente legata. Simbolo dell’unità della materia, sopra di esso si stende un filatterio in cui vi è iscritta la parola IMPORTUNUM[3], a sottolineare le difficoltà dell’opera fisico-chimica. S’intende facilmente, da questa figura, l’azione dello spirito sulla materia, quella sublimazione alchemica che gioca un ruolo così importante nella seconda opera Magistero Alchemico.

Ma – non dimentichiamolo – anche la pietra esercita un’azione sulla colomba trattenendola a terra ed impedendole di fuggire: si vede chiaramente che rimane a terra. Su questo punto oscuro del magistero ermetico siamo d’accordo con Canseliet quando afferma che il prodotto della sublimazione alchemica deve restare legato al suo vaso, altrimenti non avrebbe senso se il risultato di quest’esperienza fuggisse, perdendosi, all’esterno di detto vaso, vanificando così ogni sforzo dell’operatore[4].

Figura 1 . La croce e la colomba.

Il disegno inoltre è sormontato da una croce fiorita che

nella tradizione ermetica simboleggia il crogiolo (dal francese antico

croiset, crucible termini legati a croix, crux, vale a

dire croce), strumento di quell’Arte del Fuoco conosciuta come Via Secca

o Via del Crogiolo. Dice l’apostolo San Paolo a riguardo:

“Verbum enim

crucis pereuntibus quidem stultitia est: iis autem, qui salvi fiunt, id est

nobis, Dei virtus est”[5].

“La parola della

croce infatti è stoltezza per quelli cha vanno in perdizione, ma per quelli che

si salvano, per noi, è potenza di Dio”.

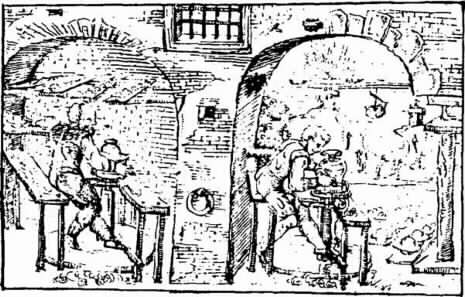

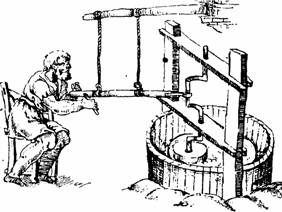

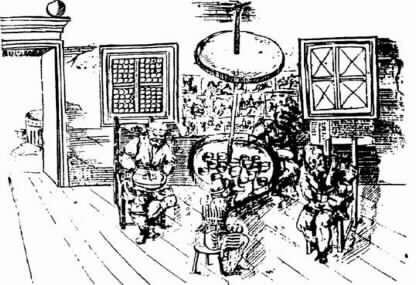

Quella pietra, così generosamente posta all’attenzione del

lettore, altro non è che la pietra grezza o materia prima che il

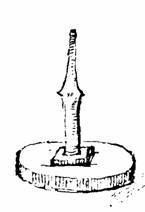

nostro vasaio manipola e trasforma nel silenzio della sua bottega. Di

quest’ultimo, il Piccolpassi ne dà una semplice raffigurazione (fig. 2). Si vede

un vecchio uomo al lavoro con il proprio tornio[6],

sotto un lume che ne illumina la figura e mette in risalto il suo enigmatico

sorriso. Il movimento del tornio ci riporta a quello slancio rotatorio che

genera il fuoco di ruota, di cui il Filalete, associandolo allo zolfo

filosofale, dice:

“E’ evidente, quindi, che questo zolfo spirituale metallico è realmente il primo agente che dirige la ruota, e fa, in cerchio, girare l’asse”[7]

Figura 2 . Maestro Vasaio all'opera.

Cosicché, acquistano un senso nuovo, più filosofico,

le parole usate dal Piccolpassi per ritrarre la sua amata, la Dama dei suoi

pensieri, l’emblema della materia prima:

“Questo, dico,

è intervenuto a me, perché quanto più ho cercato levarmi dai pensieri amorosi,

con accordare un piombo e uno stagno, nell’animo bene e spesso le membra

proporzionate della mia bella amata andava accordando, né colore sapeva io

trovare per lustro, per fiammeggiante ch’egli si sia, che alle sue belle chiome

di oro assomigliare si possa, né vi è negro che alle belle ciglia di lei non

resti inferiore. Gli occhi suoi divini con quel di allegro e di grato ch’entro

vi si vede mescolato con una certa venerabile maestà non ha di mestier

somigliarsi ad altro che agli scintillanti raggi del sole. Quando io veniva allo

accordo del Duca di Ferrara che somiglia l’argento, appresso alle morbide

braccia e alla delicata mano di lei, parevami questo negro ruvido e rozzo, io

non so trovar insomma arte né di diligente orefice, né di perito zoellieri, che

giunta al sommo di ogni eccellenza e di ogni pregio, nell’animo recarmi possa

quel contento che fa il suo dolcissimo e mansueto riso. Lascio stare il

santissimo pudore, la gravità dello andare”[8].

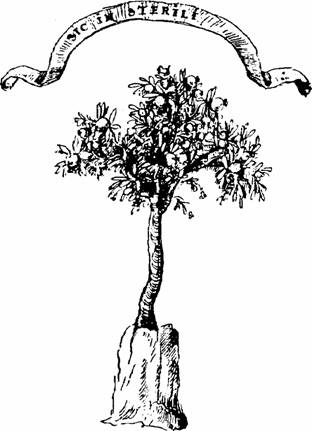

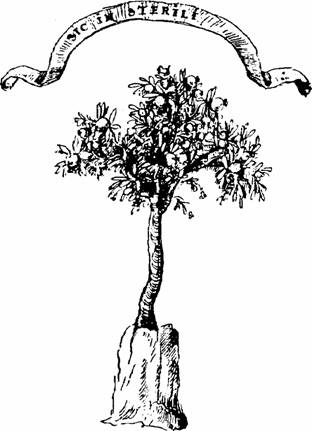

Al lettore curioso, indichiamo ancora la penultima figura, posta a chiusura e suggello della sua opera allegorica, la quale mostra un albero ricco di foglie e frutti che spunta da una roccia isolata e priva di terra (fig. 3). Sopra l’albero vi è un filatterio in cui è scritto:

“Sic in

sterili”

“Così nello sterile”

Nell’iconografia alchemica la roccia che nutre e sostiene l’albero rigoglioso indica la materia della pietra filosofale - che è vegetativa - il soggetto minerale dei saggi così come si estrae dalla sua miniera. Dalla pietra arida spunta, per l’azione congiunta dell’artista e della natura, una forza vitale che ri-anima l’albero secco. Questa forza si ottiene se si lavora – ecco il messaggio del nostro autore – la terra di Durante, la nostra materia:

“Io vi ho posto, qui per scontro, nel fin di questa mia fatiga, la terra di Durante”

Figura 3

E’ tuttora ignota la reale identità del Piccolpassi. Certo

è che in quel periodo l’Italia fu teatro di una rinascita senza precedenti della

Scienza d’Ermete, per opera di diversi personaggi le cui vicende

s’intrecciarono, lasciando segni tangibili della loro presenza ed attività.

Termineremo questo breve commento ai Tre Libri del Piccolpassi

riportando, per chi ancora nutrisse dei dubbi, le parole che egli rivolse a chi

lo criticava:

“A quegli che mi tengano presuntuoso il pubblicar questo secreto, a quegli rispondo che gli è meglio che molti sappiano il bene che pochi lo tengano ascosto. Non si accorgano costoro che, facendosi ciò, l’arte pervirà alle mani di tali che, là dove i poveri mastri calcinano il piombo et lo stagnio, avendo consideratione a quello che fanno questi metalli bassi e vili, si metteranno a calcinare l’oro e l’argento per farne esperienza; e là dove bene e spesso ella è stata tra le persone di poca consideratione, andarà per le corti tra spiriti elevati et animi spechulativi. A quei che mi tasseranno della lingua, risponderei che io ho parlato nella materna mia durantina, in quel muodo che ricerca la materia dell’arte”.

Giulio Vada - Aprile MMII

______________________________

Note

[1] “Che l’opera del Vasaio, composta di secco e umido, t’insegni"

[2] In realtà anche il nome dell’autore è simbolico, Cipriano o Cyprian equivale a Cypris (Cipro) nient’altro che Venere moglie di Vulcano. “Piccolpassi” suggerisce argutamente il modo di procedere nell’Opera.

[3] Nel suo significato originale si può tradurre con inaccessibile, impraticabile, ma vuol dire anche gravoso, il che rende perfettamente l’impegno necessario al lavoro al forno.

[4] E. Canseliet, L’alchimia, vol. II, Edizioni Mediterranee, pag. 140.

[5] San Paolo, Prima Lettera ai Corinzi, cap. 1,18.

[6] Osserviamo che tornio in francese è Tour, che significa anche Torre, geroglifico del Mercurio dei Filosofi, materia ed artigiano dell’Opera.

[7] Cireneo Filalete, Introitus Apertus ad Occlusum Regis Palatium, Cap. X,IV

[8] Cavalier Cipriano Piccolpassi, Li tre libri dell’arte del vasaio

Libro primo

LI TRE LIBRI DELL'ARTE DEL VASAIO

NEI QUAI SI TRATTA NON SOLO LA PRATICA

MA BREVEMENTE

TUTTI GLI SECRETI DI ESSA

COSA CHE PERSINO AL DI' D'OGGI

È STATA SEMPRE TENUTA ASCOSTA

DEL CAVALIER CIPRIANO PICCOLPASSI DURANTINO

PROLAGO

AI LETTORI

PUOI che fedelmente mi son messo a manifestare tutti gli segreti de l'arte del vassaio; d'intorno ai quai non sarìa mancato chi con più bell’avvedimento, chi con più tersa lingua havesse fatto quello che al presente ho fatto io, se il mal animo di coloro a chui son stati in mano non havesse il dissegnio altrui impedito, cagione che il più delle volte sonno manchati della loro perfetione; puoi che ho fatto tutto questo senza molte belle parole, solo con l'entigrità del vero, non mi resta far altro che difendarmi dai continui morsi dei detrattori, i quai, prima diranno che quest'arte non si aspetta a me per non essare stato io l'inventore et anco per haverne poca pratica. Molti diranno che io dovrei attendare a cose più utili, altri mi tasseràno per presuntuoso con dire che gli è male publicar quello che già tant'anni è stato ascosto. Non mancherà chi mi biasmi della lingua, altri del scrivare et del dissegnio. Ai qual, se io fosse presente, cossì risponderei: a quegli che dicano ch'ella non è mia inventione, che dicano il vero, direi loro, imperò che’l primo inventore fu Chorebo Atheniese; poscia ne ha scritto alchune partichularità il signor Vannuccio Beringuccio, nobile sanese, nella sua Pirotechenia. Se costoro mi truovano autore che facci gli segreti di dett'arte, escetto certe recolette che tengano coloro che segretamente la manegiano, tra quai molti sonno che per fino a l'ultimo della lor vita li tengano celiati ai propri figliuoli, conoscendosi vicim al morire, tra le altre fachultà che lassano, chiamato a sé il maggiore e più aveduto figliuolo che habbiano, a quello publicano questo secreto. Se essi me la truovano detta d'altrui, io me gli rendo vinto. Da coloro che dicano ch'ella non si aspetta a me per non haver io lungamente praticato in essa, l'opera medesma mi deffenderà, perché, manchando im parte alchuna., mostrerà che questi tali dicano il vero; non mancando, gli farà cogniosciare biasmatori e maligni. A colloro che dicano che io dovrei attendere a cose più utili rispondo cossì: che non so trovare la maggior utilità in questo mondo che il far giovamento altrui. A quegli che mi tengano prosuntuoso im publicar questo secreto, a quegli rispondo che gli è meglio che molti sappiano il bene che pochi lo tengano ascosto. Non si accorgano costoro che, facendosi ciò, l'arte pervirà alle mani di tali che, là dove i poveri mastri calcinano il piombo et lo stagnio, riavendo consideratione a quello che fanno questi mettalli bassi e vili, si metterano a calcinare l'oro e l'argento per farne esperienza; e là dove bene e spesso ella è stata tra persone di poca consideratione, andarà per le corti tra spiriti elevati et animi spechulativi. A quei che mi tasseranno della lingua, risponderei che io ho parlato nella materna mia durantina, in quel muodo che ricerca la materia dell'arte. A quegli che mi tasseranno del scrivare e del dissegnio, dico che io ho fatto quel che io so e non son ubligato a far più. Conducan essi il dire, il scrivare et il dissegnio a più perfettione che io harò obligo loro. Allora intervirà a questa fatiga mia quello spero intervenga all'arte del vassaio che, vista da molti e da molti manegiata, condurassi alla sua perfettione. State sani.

Servitore Cipriano Picciol Passo

<

TAVOLA DEL LIBRO PRIMO

Muodo di còr la

terra

9

Muodo di

conciarla

11

Muodo di

lavorarla

13

Ragionamento de' diversi

usi di

vasi

16

Muodo da far le

viti

17

Como si attacano le

maniche e i

becchi

19

Per far vasi senza

bocca

20

Muodo di far li

torni

23

Muodo delli mugiuoli e

suo'

incastri

25

Torno in

piedi

27

Ciò che mugiu[o]lo e ciò

ch'è

schudella

28

Lavori che si fano sul

mugiuolo e su la

schudella 29

Diverse

maniche

30

Schudella di cinque

pezzi

30

Misure de'

llavori

31

Muodo di lavorar con la

palla e con il

pallone

33

Stecche da lavorare e

sue

grandezze

34

Ferri da tornigiare et

uso

loro

35

Muodo da far le

case

36

Ciò che si sia piron,

taglio e

ponta

37

Steche da levar le case

del

torno

38

Muodo di lavorar al

torno

38

Muodo di lavorar di

formato

39

Muodo di

tornegiare

44

Tavola del Libro secondo

Como si colgon le feccie et il loro

uso

77

Muodo di fare il marzacotto

48

Muodo di fare il bianchetto

50

Muodo di fare il verde

50

Muodo di fare il zallo

51

Muodo di fare il zallulino

52

Como si fano gli fornelli di

riverbero

53

Accordo di stagnio al fornello

55

Muodo di calcinare il stagnio

55

Muodi di abrugiar il piombo

56

Collori urbinati e durantini

57

Collori di Marca

59

Collori castellani

61

Collori alla venetiana

62

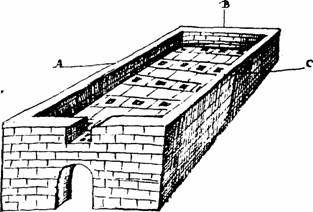

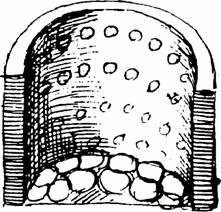

Muodi di far le fornaci da vasi

63

Muodo d’infornar di crudo

66

Muodo di cociare di crudo

66

Ritratto della fornace e i suoi

instrumenti

67

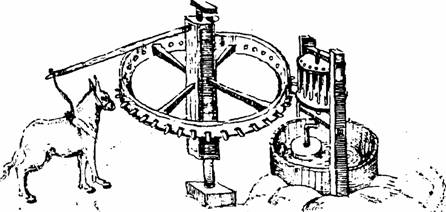

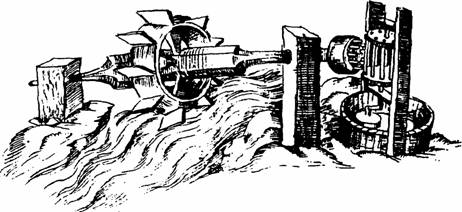

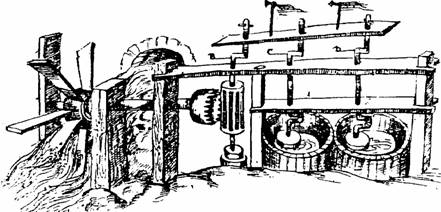

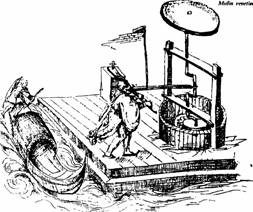

Mulini che si usano per il Stato

d’Urbino

68

Mulin fuligniato da dua pile

71

Mulin

veneziano

72

Muodi di pestar gli

marzacotti

72

Compimento dé collori urbinati e

durantini

73

Coperta

cruda

74

Coperta

cotta

75

Compimento dei bianco ferarese

76

Compimento dei collori di Marca

78

Compimento de' collori

castellani

80

Collor

fuligniato

81

Bianco da

Ravenna

82

Bertini

diversi

83

Azurini

diversi

84

Negri

diversi

85

Sbianchegiato

85

Compimento de' collori

venetiani

86

Maiolica

87

Muodo d'infornar la

maiolica

88

Muodo da far la fornace della

maiolica

88

Muodo di cociare la

maiolica

91

Burnimento della

maiolica

93

TAVOLA DEL LIBRO TERZO

Muodo di macinare il bianchetto per

dipingiare 95

Ciò che si sia piletta e como si

macinano li collori

95

Muodo di macinar il

bianco

96

Muodo de

invetriare

97

Muodo di

dipingiare

100

Muodo di far

penelli

100

Muodo di far le

miste

102

Como si invetria il bianco

ferarese

104

Rimedii ai suoi

bugi

104

Muodo di far

pigniatti

106

Collor da

pigniatti

106

Muodo dì

copertare

107

Muodo d'infornare di

fenito

107

Muodo di cociare di

fenito

110

Muodo di far

troffei

112

Muodo di far

rabesche

112

Muodo di far

cerquate

114

Muodo di far

grotesche

114

Muodo di far

fogliami

115

Muodo di far

fiori

116

Muodo di far

frutti

116

Muodo di far

p[a]esi

117

Muodo di far

porcellana

119

Sopra bianchi e

quartiere

120

Groppi

121

SANO gli huomeni de

l'arte de' vasi, nella città di Urbino, la terra che si coglie per il letto del

Metauro, e quella colgano più ne l'ìstate che per altri tempi. E tensi tal muodo

nel coglierla. Quando cascano le piogge ne l'Apenino, alla radice del quale

nascie detto fiume, ingrossano le sue aque e si fano torbide; e cossì torbide,

cambiando per i suoi letti, lassano quelle parti più sutili di tereno che, nel

venire allo in giù, rubbano a questa et a quella sponda. Ingrossano, queste

parti, su per le arene di detto fiume un piede o doi. Queste colgonsi et se ne

fanno montoni per il detto letto. Molti sono che le lassano secare al sole e

dicano che si regano meglio nel lavorarle, altri dicano che si purgano, perché,

poste, cossì secche nei terai, o voglian dir conserve, dove si tengano, convien

di nuovo molarle, cossì, rimolandosi si fanno più pure. L'una e l'altra sorte ho

veduto adoperare io senza cogniosciarvi molta diferenza. Perche lo avertimento è

di cogliarle nette dalle radighe delle herbe e dalle foglie degli alberi, e da

certe giarine, avertendo, che, nel venir che fanno le aque alla china con

impeto, fan precotare i sassi l'uno con l'altro tra' quai ve ne è di una sorte

che tengano di calcina. Questi, mescolati con detta terra, fanno

grandissimo danno.

SANO gli huomeni de

l'arte de' vasi, nella città di Urbino, la terra che si coglie per il letto del

Metauro, e quella colgano più ne l'ìstate che per altri tempi. E tensi tal muodo

nel coglierla. Quando cascano le piogge ne l'Apenino, alla radice del quale

nascie detto fiume, ingrossano le sue aque e si fano torbide; e cossì torbide,

cambiando per i suoi letti, lassano quelle parti più sutili di tereno che, nel

venire allo in giù, rubbano a questa et a quella sponda. Ingrossano, queste

parti, su per le arene di detto fiume un piede o doi. Queste colgonsi et se ne

fanno montoni per il detto letto. Molti sono che le lassano secare al sole e

dicano che si regano meglio nel lavorarle, altri dicano che si purgano, perché,

poste, cossì secche nei terai, o voglian dir conserve, dove si tengano, convien

di nuovo molarle, cossì, rimolandosi si fanno più pure. L'una e l'altra sorte ho

veduto adoperare io senza cogniosciarvi molta diferenza. Perche lo avertimento è

di cogliarle nette dalle radighe delle herbe e dalle foglie degli alberi, e da

certe giarine, avertendo, che, nel venir che fanno le aque alla china con

impeto, fan precotare i sassi l'uno con l'altro tra' quai ve ne è di una sorte

che tengano di calcina. Questi, mescolati con detta terra, fanno

grandissimo danno.

Il medesmo muodo si tiene nella Terra di Durante, patria mia, la qual da tre lati bagnia il detto Metauro, come si dirà nel suo ritratto. Questo medesmo si fa per la Romagnia, come a dir Faenza, che tiene il primo luogo per conto de' vasi, Furlì, Ravenna, Rimim, et il medesmo a' mie' dì si è fatto in Bolognia, e credo in Modena, in Ferara, et altri luoghi per la Lombardia. Vinegia lavora la terra di Ravenna et di Rimini e di Pesaro per la migliore. Vero è che, spesse volte, operano di una sorte che si cava alla Bataglia, luogo poco lontan da Padova, ma la miglior, per quanto intendo, è quella che vi va da Pesaro, quando ella è còlta netta. Hanno lavorato in Corfù un Giovanni, Tiseo et Lutio, frategli e figliuoli di un Alessandro Gatti della Terra di Durante. E, per quanto mi han detto, coglievano la terra sopra una montagnia non molto lontan dalla città, la qual montagnia dicano esar nuda e sterile senza alchuna sorte di erba o arbori. E quella coglievano al tempo delle piogge come usam noi pei letti dei fiumi. Per la Marca di Ancona, in molti luoghi, si lavora terra di cava et, in molti, di fiumana. A Genova intendo che si lavora quella di cava, in Leone quella del Rodano, in Fiandra quella di cava, dico in Anversa, là dove già vi portò l'arte un Guido di Savino di questo luogo, et ancor oggi ve la mantengano gli figliuoli.

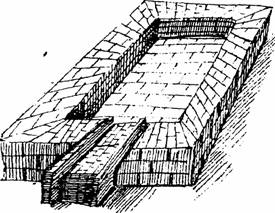

Gli è adunque da sapere che là dove sono i teren bianchi, o vero che tenghino di genga, in tutti quei luoghi, dico, ve si corrà terra da far vasi. In Spelle, lontan da Fuligni circa quatro miglia, ne l'Umbria, ho veduto còrre io la terra in questa guisa: hano fatto, dico, cavar nel tereno fosse di cinqui piedi per ogni verso, alte tre piedi, lontan una da l'altra circa un piede; et in quel piede di teren sodo, che rimaneva tra l’una e l'altra, fatto un canale, acciò l'aqua potesse descendare per le dette fosse e cossì, piovendo e rasciugandosi spesso, si è cavato più di dua some di terra per fossa. E questa, per tutta Ittalia e fuori, intendo che si chiama terra creta.

Ne trovo che Dioscoride ne facci altramente mentione, né che'lla nomi particularmente. E solo dice che gli testi delle fornaci, lungamente abrusciati, causano l'eschara nell'ulcere che, forsi, credo io, intese questa. Ma gli è gran diferenza, in Italia, tra la terra da testi e quella da vasi, imperò che l’una è bianca e legiera, e l'altra è rossa e pesa. Né trovo ch'egli ragioni d'altra che dell'Eretria, della Samia, della Chia, della Omelia, della Pnigite e della terra delle fornaci, non spacificando altrimente la terra da far vasi. Basta che, dove sarà teren liscio e bianco, e che tenghi di genga, se bene non vi sarano fiumane, facendo le sopradette fosse, o vero cavando sotto, si corà o troverassi terra da vasi, che cossì affermano gli antichi professori di questa nobilissima arte.

MUODO DI COR LA T[E]RRA

OVE NON SON FIUM[A]NE

DI BATERLA, SCIEGLIERLA E DI COLARLA

CHE SI USA GENERALMENTE

OGLIANO molti, per

fare il bianco allatato, convertire la terra quasi in aqua, e quella colare per

certi panni grossi e radi; altri per certi crivelli tondi di cuoro forati; altri

per staccio largo. E quella colatura servano in certi vasi cotti una volta e,

cossì asciutta alla bastanza, la lavorano. La terra per far vasi comuni si

concia in altra guisa, imperò che la se distende sopra una tavola grossa mezzo

piede. Distesa, la si batte con un ferro largo quatro dita, longo quatto palmi

in circa, di peso d'un dodici libre. Poscia, batuta cossì bene tre o quatro

volte, tutta diligentemente con mano si rimeni a guisa che soglion far le nostre

donne la pasta per il pane, nettandola da ogni brotura. Et allora ch'ella si

sente ben liscia tra le mani, allora, dico, se ne formano palle o se ne fa una

massa come meglio richiede l'arte. E quella, puoi, sopra il torno lavorasi, o

nelle forme di gesso si distende, come si ragionerà. Circa al modo di coglierla,

senza replicare altrimente con parole, nel disegno si è mostro quel che già si è

detto per avanti.

OGLIANO molti, per

fare il bianco allatato, convertire la terra quasi in aqua, e quella colare per

certi panni grossi e radi; altri per certi crivelli tondi di cuoro forati; altri

per staccio largo. E quella colatura servano in certi vasi cotti una volta e,

cossì asciutta alla bastanza, la lavorano. La terra per far vasi comuni si

concia in altra guisa, imperò che la se distende sopra una tavola grossa mezzo

piede. Distesa, la si batte con un ferro largo quatro dita, longo quatto palmi

in circa, di peso d'un dodici libre. Poscia, batuta cossì bene tre o quatro

volte, tutta diligentemente con mano si rimeni a guisa che soglion far le nostre

donne la pasta per il pane, nettandola da ogni brotura. Et allora ch'ella si

sente ben liscia tra le mani, allora, dico, se ne formano palle o se ne fa una

massa come meglio richiede l'arte. E quella, puoi, sopra il torno lavorasi, o

nelle forme di gesso si distende, come si ragionerà. Circa al modo di coglierla,

senza replicare altrimente con parole, nel disegno si è mostro quel che già si è

detto per avanti.

Cavasi quatro piedi nel tereno, le fosse da còr terra a fila a fila, sì che la torbida aqua scendar possi agevolmente pei canali suoi.

Gli è bene d'avertire che il luogo dove elle si fano habbia alquanto del chino. Lasansi puoi cossì mentre elle fiano asciutte; poscia cavasi e reportasi; e questa battasi o ver colasi come più piace a chi la deve operare.

Batuta che si harà la terra, s'ella morbida fia più che'l dover, la getta sul muro o sul teren sciutto e ben netto.

Sogliano i nostri lavoranti, quando hano batuta la terra, s'ella gli par troppo morbida, stenderla sui muri delle nostre case et, asodata alquanto, conciarla. Per asodarla, quando la si cola, mette in certi vasi come già si è detto.

Apendasi al solaio un cribro o un staccio, su quel si getti poi la terra molle, sì ch'eschi fuor la parte più sutile, della qual s'empion certi vasi rotti. Ivi lassi puoi asodar tanto che l'artefice possi farne i vasi.

Questo è quanto a me pare che si possi dire d'intorno alla terra, racordando solo che quella di cava, per far lavori a l’urbinata, il color suo deve essare bianco, imperò che s'egli fosse celestrino, sarìa troppo gentile e non pigliarìa il bianco di stagnio. Gli è ben vero ch'ella sarìa bona per chi volesse lavorare alla castellana con terra da Vicenza, imperò che se gli da la terra detta, da crudo. Vedete quanta diferenza è da questa e quella di fiume. Quella di f[i]ume, allora ch'ella è bene azurra, è bona e viene più ligiera, più densa, e senza alchuna ruidezza.

MUODO DI LAVORA[R]E AL TORNO

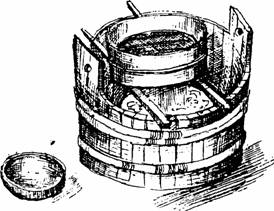

ASSI un torno, nel

muodo che vederete qui di sotto ritratto, sopra il quale si fano tutte le sorti

di lavori: dagli aborchiati, smartelati, ovati, scuadrati et intagliati im puoi,

imperò che tutti gli lavori che vi si fanno su bisogna che habino il giro

perfetto. Quivi non vi si può formar triangolo, ne longo né bislongo piatto,

perché tutto quello che manca di circulare perfetione, nel torno non può farsi.

Gli lavori che vi si fano su sono questi:

ASSI un torno, nel

muodo che vederete qui di sotto ritratto, sopra il quale si fano tutte le sorti

di lavori: dagli aborchiati, smartelati, ovati, scuadrati et intagliati im puoi,

imperò che tutti gli lavori che vi si fanno su bisogna che habino il giro

perfetto. Quivi non vi si può formar triangolo, ne longo né bislongo piatto,

perché tutto quello che manca di circulare perfetione, nel torno non può farsi.

Gli lavori che vi si fano su sono questi:

Schudelle

con orlo e senza

Schudelini

Boccali

con bocca e senza

fogliette

Baccile

cavati da l'argento

Bronzo

Tazzoni o vogliam confetiere.

Ongaresche dette, in Vinegia, piadene.

Piatti strati o vogliam piani.

Piatti con fondo piede e senza.

Tondi con il fondo e senza.

Saliere a fongho.

Tazine o vogliam ciotolette.

Fiale da tener olio, acceto et aqua.

Fiaschi da vino, acceto et aqua.

Albarelli da spetiarie et da confetioni, lettovari et unguenti.

Diversi vasi cavati dall'antico.

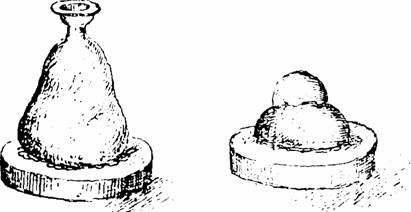

Vasi a pera et a palla.

Vasi da dua corpi.

Vasi a torre.

Tutto ciò che si fa con il giro perfetto si può far nel torno, altrimente gli è vano ogni disegnio. Ma perche il parlar mio sia inteso, ne porò qui di 3 o ver 4 ragioni, brevemente tratando come intieri e come scavezi si fano.

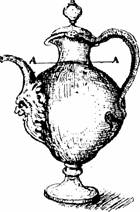

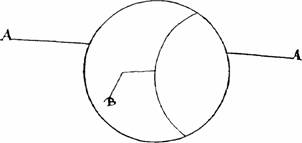

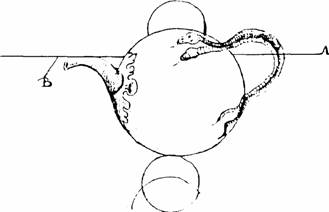

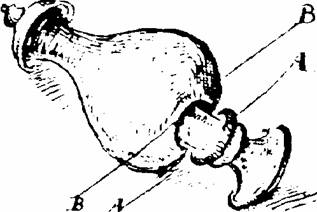

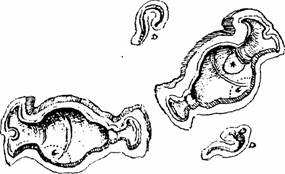

Il presente, che qui si vede, alchuni lo chiamano vaso a pera, e questo molti sono che lo fanno tutto di un pezzo, molti di dua, altri di tre. Io non ragiono delle maniche, né del coperchio, porcile queste vanno da per sé. Di qui aviene che alchuni lo chiamano vaso da dua maniche, altri vaso dorico. Il farlo di un pezzo, levatogli le maniche et il coperchio, tutto il resto si tira puoi di una palla di terra. E quando egli fia, puoi, asciutto alla bastanza, sì tornegiasi come si dirà degli altri lavori. Il di dua pezzi è quando egli si è tirato di altezza per insino a l'A. Ivi lassasi, et il rimanente da quello in su, si fa d'un altro pezzo. Il farlo di 3 pezzi si forma tutto il tondo B da gli doi A primi a gli doi A ultimi. Et il piede si fa da per sé, come il collo, avertendo che, tornigiandosi gli detti pezzi, nel corpo B vi si lassano le sue prese, o vogliamo cavi, per ragiungiarli insiemi. E questo sono molti, mentre il vaso è verde, dico, che lo incofano, tornigiato ch'egli si è, con la barbatina o vogliam dire luto, del quale si ragionerà più oltre. Altri lo cuocano cossì im pezzi e, poscia cotto una volta nel detto muodo, con la coperta lo ragiungano a l'ultima cocitura. Ma quegli che vano di 3 pezzi, a questi non vi si gli appiccano maniche perché non ve se gli atteriano in muodo alchuno.

Parimente quest'altra sorte, che quivi vedesi, è da molti detto bronzo antico, altri lo chiamano boccale antico dalla bocca a lepore. In questo sono due cose non di poca maraviglia: l’una è vedere un vaso di giro perfetto che tondegia di tutta perfetione; l'altra la sua boccha, pendente in fuori, storta, molto lontana dal primo ordine. Quivi è d'avertire, perché la bocca va formata tonda. Puoi, diligentemente, se ne taglia una parte per lato con un fil di

rame, e l'altra, piegandola cossì con mano, si fa trasportare in fuori. E per questo, a detta boca, manca la sua perfetione. Di questi, parimente molti sono che gli fano e di dua e di tre pezzi, ma il bel fargli è di un pezzo solo, escetuando la manica la quale se gli attaca puoi ch'egli è tornigiato, come si è detto a l'altro. Intendendo che, tutte le maniche che si vedrano mai al mondo a vasi di terra, possi dir liberamente e sostenere ch'elle gli fuorono attacate da crudo, imperò che l'arte non comporta che si attachi cosa da fenito, con la coperta o con altro colore minerale, che non habbia sostentamento o che non recaschi attorno, su l'altra sua parte, con il suo sostentamento. Imperò che, in aria, non riman cosa, al fuoco incolata, con colore che habbia del fusibile. Resterà bene la incolatura de la barbatina ma altro non già. Il luoco che viene tagliato è quella mezza luna là dove trapassa la linia A. Questa si fa da tutt'a dua le bande, aiutando il pendare della bocca, là dove si versa l'aqua con la mano. Non negerò già che gli vasi non si possine fare di più pezzi, e quelli incolarsi a l'ultimo fuoco. Tutto che gli pezzi venghino sopra posti, altamente gli è imposibile e, per ancora, questo secreto non è ne l'arte. Il presente, che quivi di soto vedesi, si chiamano fioloni da sciroppi. Questi si fano im più muodi perché, in questa guisa, sono le fiole da tener olio che usan noi per servitio delle case. Vero è che non se gli fa coperchio. Altri si fano con la bocca larg[a], ma io metto sempre gli più eccelenti. Altri con la bocca a vite ad uso delle

fiasche di argento. Questo secreto non voglio io passare cossì de legieri perché gli è cosa troppo bella e troppo ingegniosa e molto dificile. Gli è adunque da sapere che gli vasi a' quai vanno le vite si fano senza collo, come sarebbe a dire il presente fosse tagliato nella cornige della linea A. Vo' dire ch'egli fosse fatto dal rimanente in giù. E chi volesse pure farlo intiero, possi, per menarlo più giusto; e questo lodo. Puoi, fatto, tagliasi da quello in su, con il filo.

Riformesi poi di nuovo sul torno un'altra bocca, grossa un buon dito attorno atorno, forando detta terra fino al fondo. Puoi habiasi la sua steca con tre o vero quatro denti e sia di legniame ben duro e pulito. E questa, posta dentro la terra, volgendo i denti della steca ver se, pian piano, per insin che quei denti si imprimano ivi daendo sempre al torno ligiermente. Ma mi pare di ragionare in aria se io non vi faccio vedere la steca, perché, senza, gli è gran cosa intendarmi. Ecovela!

E fatto tutto questo tagliasi quella terra, cossì incavata su del torno, tagliasi e quella fendasi per mezzo un de' lati come qui vedrassi.

Feso che gli è, facciasi callare il lato B o ver A, qual vien più comodo a colui che lavora. E calli tanto, che il primo giro dello rilievo che ha fatto la stecca si giunghi con il secondo, il secondo con il terzo, et il terzo con il quarto, acciò che il quarto habbia prencipio da sé e cossì il primo. Alora vedrassi che là, dove erano prima quatro giri perfetti riuniti, cossì, con questo callamento, si vedrà un sol cordone caminare per dentro a quel concavo et havere prencipio e fine. E perché quella parte che calla viene avanzare per dissotto alquanto, e quella che resta riman per di sopra di avanzo, come

quivi vedrassi, tagliasi adunque quello avanzo della parte B e ingiungasi alla parte B di sopra, e cossì tornerà il tondo perfetto. Questo attacasi con la barbatina sul suo vaso e lassasi cossì per un giorno fermare. E allora ch'egli fia sodo talmente che vi si possi imprimare il suo maschio di terra molle, di quella se ne facci una lastrina grossa mezzo dito di largezza, si ch'ella riempa quel cavo. Là dentro, diligentemente si calchi, di maniera che vi resti il canale di quel cordone che è dentro al collo del vaso. Puoi string[a]si quel avanzo che di sopra rimane, tutto in una massa, slargandolo un poco acciò se ne cavi poi, con il ferro, un naso come meglio parà a colui che lavora, che viene a essare quello che solen vedere nei serratoi delle fiasche di argento. Poscia lassasi cossì fin tanto che, secandosi, le terre si slarghino in muodo che, avolgendo per il suo verso, il maschio eschi senza guastarsi. Molti sono che, prima che ve lo stampino, untano la femina con oglio. Questo è muodo più sicuro. Cossì si fanno le vite in questo esercitio, delle quai non intendo ragionare altrimente.

Resta a sapere che, quel becco ch'è trasportato in fuori, va fatto da per sé sul torno. Doppuoi si attaca sul vaso come si fano le maniche. Che alchun non credesse ch'egli si tirasse del vaso proprio, perché questa sarìa troppo gran sciochezza, chè dove va il giro non po' nasciare, se non di giro, il tarportamento. Et acciò che il mio parlare sia inteso, poniamo che con gli sesti si formi un circhulo; volendo cavare ima linia dritta, girando i sesti, a me pare imposibile. Si potrà ben formare un magiore o vogliamo un minor circhulo, ma che di esso se ne cavi linia di trasporto in fuori, dritta, o senza tutta la perfetion del giro, si va pensando in vano, come per esempio:

Ora chi vorà essare colui che di una perfetion di giro mi cavi una linia perfetta, o ver pendente, con il med[e]smo instrumento? Tanto sarebbe credare colui che dicesse di far gli vasi con le maniche e con il becco tutto a un tempo, quanto credare a colui che dicesse, voltando gli sesti attorno, voler formare una linia dritta.

È adunque da sapere che, fatto il vaso che vien col giro, se gli attacca puoi le sue maniche como stano le due linie A, con il suo becco che viene a essare il pendente B, come qui si vede. Questo basta per sempre quando si ragionerà delle maniche o vero de gli trasportati fuori di perfetione. Io potrei ragionare di molte altre sorti di vasi ma, prosuponendo essare inteso in questa sorte più dificile, non cercherò alungharmi altrimente con il dire, perché se io cominciasi a stendarmi ne gli vasi senza bocca, alle tazze da inganno, che sono cose che non han regula, mi alungarei troppo.

Ve ne porò solo di un'altra sorte, e puoi farem fine in quanto ai vasi alti.

Questo non trovo io che tra gli mastri italiani habbia altro nome che albarello, né altrimente si chiama nelle spetiare. Questo, regularmente, si fa tutto di un pezzo et ha le sue grandezze diverse, come si dirà al suo luogo.

Mi è venuto in animo mostrarvi come si fano gli vasi senza bocca, i quali si empano per il piede. Si formerà sul torno un vaso di questa sorte senza piedi:

Poscia se gli fa il suo piedi da per sé, con un cartoccio che arivi per insino alla cornige della linia A, avertendo però ch'egli non tocchi da verun de' lati, ma staghi da per sé per dritto filo, anzi egli viene a cssare sostegnio de detto vaso. E sia il detto cartoccio, o vogliam dire rimesso, cavo, sì che gli trapassi come qui vedrassi.

Ora credo che mi habiate inteso, sì per il dire come per il dissegnio. Adunque intorno a questo non si ragionerà più, chè ben si vedano tutti gli secreti suoi apparte apparte.

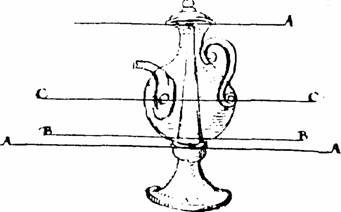

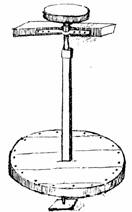

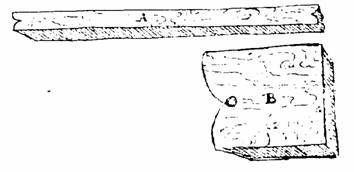

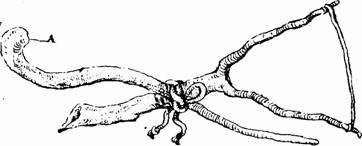

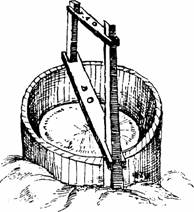

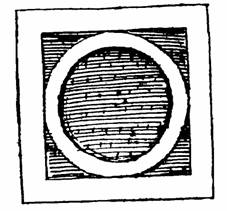

MUODO DI FARE GLI TORNI

UTTI gli tomi, per

tutti gli luochi che ho veduto io, sonno di una maniera; et il simile intendo da

coloro che hanno veduto più di me. Tutti, dico, sono di legnio, a bene, che

molti si faccino con la gamba di ferro, niente di meno tutto il resto va di

legnio. Et anco intendo che, la gamba, è megio di legnio ch'ella non è di ferro,

la quale si fa grossa quatro dita per ogni faccia. Molti la fan tonda; questo,

in quanto a me, non ha regula e non importa. La rota, puoi, va della medesma

grossezza e, dove non si trovano le asse tanto alte, si fa di asse più sutili,

sopraponendole una per il contrario de l'altra, in quel muodo che si

soprapongano le rotelle o vogliam le taraghe. E tutto questo si fa affine

che la rota pesi più, perché, nel lavorare, va con più prestezza. Ma, per essare

meglio inteso, ricorerò al dissegnio.

UTTI gli tomi, per

tutti gli luochi che ho veduto io, sonno di una maniera; et il simile intendo da

coloro che hanno veduto più di me. Tutti, dico, sono di legnio, a bene, che

molti si faccino con la gamba di ferro, niente di meno tutto il resto va di

legnio. Et anco intendo che, la gamba, è megio di legnio ch'ella non è di ferro,

la quale si fa grossa quatro dita per ogni faccia. Molti la fan tonda; questo,

in quanto a me, non ha regula e non importa. La rota, puoi, va della medesma

grossezza e, dove non si trovano le asse tanto alte, si fa di asse più sutili,

sopraponendole una per il contrario de l'altra, in quel muodo che si

soprapongano le rotelle o vogliam le taraghe. E tutto questo si fa affine

che la rota pesi più, perché, nel lavorare, va con più prestezza. Ma, per essare

meglio inteso, ricorerò al dissegnio.

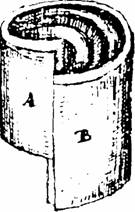

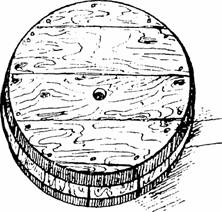

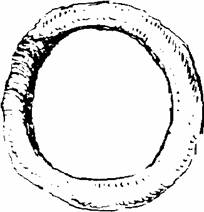

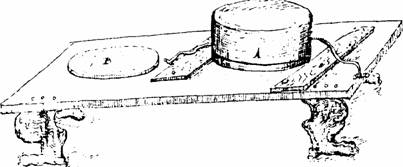

Eccovi ambedua le rote sopraposte, l'una per il contrario de l'altra. Queste se incatelfano come i fondi delle botte, puoi si soprapongano et inchiuodonsi, avertendo ch'elle spianino bene insiemi, cioè che la parte A si accosti bene alla parte B. Vero è che quelle di tutta grossezza sono meglio e dano miglior lavorare.

Non sono ancor sciguro che mi haviate inteso. Dico che si fano duo rote congiungendosi ogniuna da per sé, puoi spianesi l'una con l'altra afrontando il giro par pari. Questa cossì si cavigli, e voi essare da un de' lati, per sin

a l'altro, di longezza di piedi quatro

in circa, conio a dir dal lato C al lato D, che, partita, questa longezza sarà

doi piedi. Con questa si giri puoi formando la sua pertetione, e cossì si fano

le ruote, in mezzo delle quali vien posta la sua gamba, lasandoli sotto quel

avanzo che rima[ne] (a tenere la rota lontan dal tereno) un peduccio o vogliam

dire casteletto.

Molti sono che lo lassano del legnio medesmo de la gamba, altri lo inchiuodano sul torno; e questo si fa acciò che la ruota non balli ivi, come qui vedrasse.

Il casteletto, del quale habiam parlato, è quello dove giunge la linia A. Quel puntello che si vede dì sotto va di aciaio ben duro e questo si ferma sopra una pietra focaia. Molti ho veduto io che vi han sotto una lastra di acc[i]aio, medesmamente temperata, durissima, con un piccolo accenamento, in mezzo di un foro, là dove si deve fermare il puntello. Questa si fa larga quatro dita et è detta, ne l'arte, la ravola. Sul pian de casteletto, adunque, si spiani la ruota in tal guisa ch'ella non pendi più da un lato che da l'altro. Fatto questo, fermasi e cavigliasi, se gli è possibile, sol suo peduccio, overo si zeppi talmente che un piede non si muovi o scuassi in muodo alchuno. E questo basti in quanto al torno, dico alla ruota di sotto.

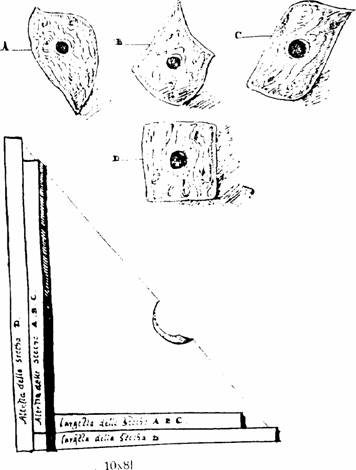

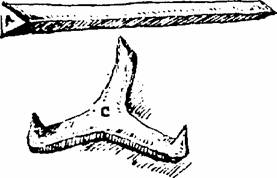

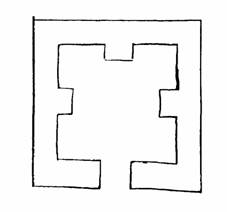

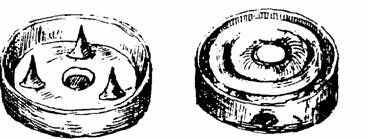

Mi resta mostrarvi il mugiu[o]lo che è una rota di largezza di un piede, grossa quatro dita. E questa è forata da un de' lati per insino al mezzo, et il suo foro è quadro quanto è quel ferro che si vede alla somità della gamba del torno. Altri fanno il ferro in croce, altri a serpa, altri in torma di dua lune come qui nel dissegnio vedrassi.

Et il medesimi incavo si fa nel mugiuolo dalla banda di sotto. E va tanto incavato che tutto il quadro, o vogliam tutta la croce, entri nel mugiuolo. E puoi che io vi ho ragionato della sua grandezza, gli è conveniente che io ve lo mostri che, cossì vedendolo, pigliarete forsi meglio il mio dire.

Ora mi riman mostrarvi il torno con il

suo mugiuolo sopra giunto al suo asse ove egli si attiene; e cossì se intenderà

ciò che è torno e ciò che è mugiuolo quando si parlerà di esso al far de' vasi.

Io vi ho posto questo primo mugiuolo alla riversa per mostrarvi l'incastro del

ferro.

In quest'altro vi mostro come egli va sulla rota attacato al suo asse con il terrò che lo abraccia.

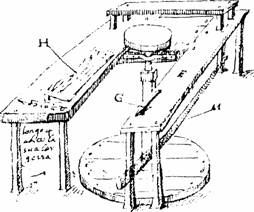

Eco che vi ho posto il torno: il banco

da sedere che è quello ove termina la linia H, l'asse dinanzi e quello dove è

posto la E, la stecca dalle mani è quella dove termina la linia G, la stanga

dove si tiene il piede è quella dove termina la linia H. Ora io vo prosuponendo

oramai che intendiate come si fanno i torni.

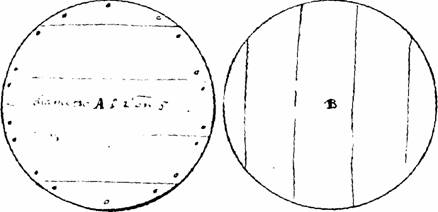

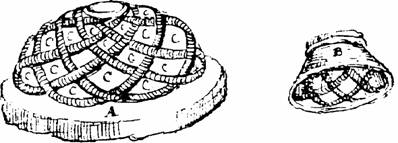

Mi resta mostrarvi la schudella e l'altro mugiuolo prima che si ragioni del lavorare. La schudella non è molto differente dal mugiuolo, tutta di una grandezza, attale che, più tosto schudella che mugiuola chiamarei, perché gli è quasi di un par rilievo. Ma perché la chiamano cossì coloro che l'operano, per me non voglio che se gli corompi il nome. E per farvi veder che gli è come dico io, intendo mostrarvele nel dissegnio.

Vedete quanta diferentia fan o certi che a quella che voi vedete segniata A la chiamano schudella, et a quella segniata B chiamano mugiuolo. Queste si fanno fare da gli tornai, alquanto incavate dalla banda di sotto, come si vede a quella là ove termina la linia C. Ora questa è la differenza che è tra la schudella e il mugiuolo. Evi puoi il mugiuolo piano, che è quello del qual si è ragionato che va nel ferro; questo non si cava mai.

Ora diremo de gli lavori che si fanno su

la schudella, quegli che si fano sul mugiuolo e sul mugiuol piano.

Tazzoni o

vogliam dir confetiere

Coppette

Ongaresche o

vogliam piadene

Piatti

strati, con il tondo e senza

Tondi

Schudelle

sutili

Schudelini

Schudelle

da l'impagliata

Tazze

Tazzine o

vogliam ciotolette

Tutti questi lavori si fano su la scudella con la palla, della quale si ragionerà più oltre. Ma prima intendo dire de tutti gli altri lavori, asegniando le sue misure, come si vedrà. Tra questi ve ne è di dua sorte che si fanno di dua pezzi: come le chudelle da l'impagliata, alle quai va il suo coperchio e, parimente, alle tazine che vi va la manica. Molti sonno che ve ne fano dua, ma a me non piace.

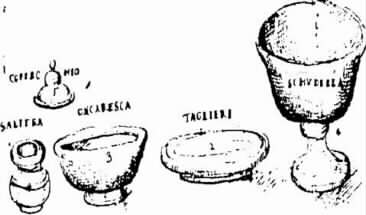

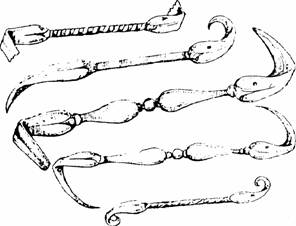

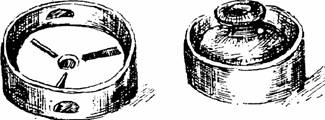

Ora io vi ho posto qui quatro sorti di

maniche che si usano alle tazze. Io non ragionerò de gli coperchi da

schudelle, perché questi vano tutti a un mu[o]do, escetto quelle di 5 pezzi,

delle quai, prima che io vadi più oltre, intendo ragionare.

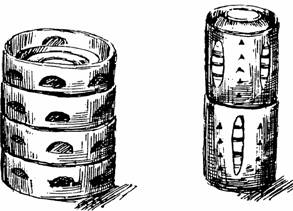

È dunque da sapere che gli cinqui pezzi de che si compone la schudella da donna di parto, tutt'e 5 dico, fanno le sue operationi e, poste tutt'a 5 insiemi, formano un vaso. Ma per essare inteso meglio veremo al dissegnio.

Questi sono tutt'a 5 gli pezzi della schudella. L'ordine di farne tutto un vaso è questo: il taglieri si riversa su la schudella, cioè quel piano dov'è il numero 2 va volto sopra al concavo della schudella al n. 1, il concavo de l'ongaresca va volto sul piedi del taglieri, la saliera va posta cossì im piedi nel pie' de l'ongaresca, sopra la quale va il suo coperchio come qui si vederà.

Ecovi che tutte fano un sol vaso come il

presente, cosa no di poco ingegnio. Altri sono che le fanno di 9 pezzi, tenendo

sempre il med[e]smo ordine, e queste si chiamano schudelle de 5 pezzi o vero di

9.

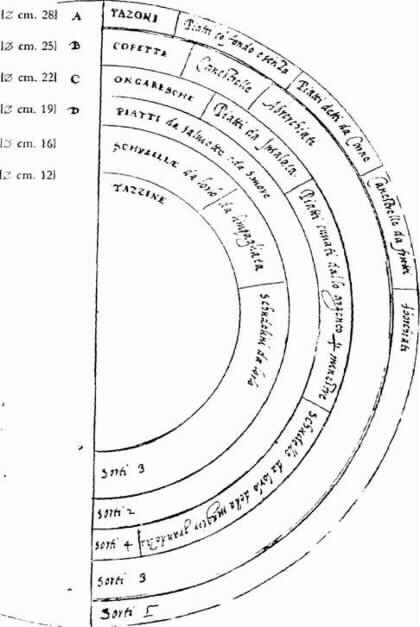

Queste sono le misure de gli lavori che vi ho ragionato inanzi; a' quale, per più chiara inteligentia, si è fatto la mirà del giro, avertendo che spesso, sopra una misura, si fano di 3 e 4 sorte di lavori, come si vede separato con le sue lime:

Ecovi gli lavori che si fano sopra la schudella con la palla:

Vasi a pera

Vasi da un

corpo e mezzo

Bronzi

antichi

Albarelli

Boccali

Foglietto

Fiole

Fiaschi

Queste sono le sue misure, cioè de

l'altezza e del corpo, avertendo però che, se bene non sono di tanto circhulo,

si è posto questo per esempio; gli avanzi del circholo e del dritto filo si è

lassato per la bocca. Io non ragiono del piedi perché egli si accena col dito

nel farsi e non si lassa molto in fuori, secondo che richiedano i lavori.

Questi si fano tutti sul mugiuolo e le

loro grandeze sono poste su le misure de gli lavori sutili, come si vedrà da

l'A per insino al D.

A Piatei

tornigiati grandi

B Piatelli

tornigiatelli

A Piatelli

duzinali grandi

B.C.

Piatelli duzinali piccoli

A.D.

Capelotti

Ancora mi resta mostrarvi quelle dua

sorte de lavori che si cavano di massa, che sono questi:

Schudelle

alla foggia

Schudelini

Le schudelle tonde alla duzinale si fano

con la palla sopra la schudella.

Ora mi resta porvi le case, le quai vano

tutte un dito maggi[o]r de gli lavori da' quai che pigliano nome. E queste tutte

si fano sul mugiuol piano. Ora eccovele:

Case da tazzoni

Case da

copette

Case da

piatti

Case da schudelle. Case da bronzi.

Case da schudelini. Case da baccili.

Case da saliere, da tazzine e schudelle alla venetiana.

Tutte queste si fanno di tarcholi come

si dirà.

Gli è adunque da sapere che sopra il mugiuolo piano si fanno tutti gli lavori chupi, come già si è detto, e tutti gli lavori sutili si fano su la schudella. Tutti, dico, si fano di palla: da le schudelle alla foggia e gli schudelini impuoi. Le quai dua sorte si fanno di massa in questa guisa: fassi una gran massa di terra, come a dire un 30 o 40 libre, come più piace a colui che lavora, e questa ponsi sul mugiuolo piano come qui vedrassi; poi se ne cava gli sopra detti lavori. Vero è che se ne potria cavare di più sorti, ma non si usa. Ora eccovi la massa sopra al mugiuolo e la palla su la schudella.

si penserà che siano d'arteglieria; ma

per cavargli di questo dubbio se gli fa sapere ch'elle sono di terra fatte al

proposito nostro. Imperò che, colui che vole lavorare, subbito ch'egli ha concio

la terra, fatto di essa un pastel longo, ne taglia pezzi di grandezza di un buon

pan buffetto. Il che fatto, piglia ad una ad una gli detti pezzi e quegli

tagliando con la palma della mano, come tagliano il pane i nostri biffolci, più

volte sbattendo, la rimette insiemi nettandola se bruttura vi trova. Il che

fatto cossì con tutte, le reca là dove egli voi lavorare.

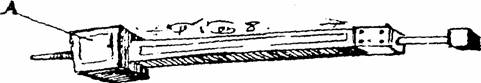

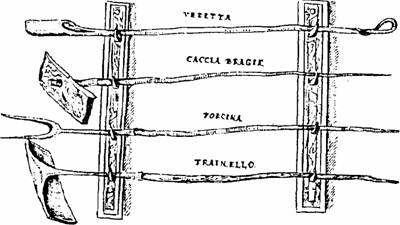

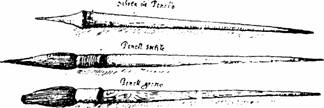

Gli è anco da sapere che non si lavora senza stecha, e questa fassi di legnio ben duro e liscio, grossa com'un pettine da la testa. Di queste se ne fano di quatro sorte, l’una de' quai si adopera per fare schudelle da l'impagliata, baccili a barbieri e piatei duzinali. Questa si vederà qui sotto segniata con la lucra A. L altra si adopera per lar tazze da l'impagliata, patti da carne grandi e saliere a fongho, e questa sarà segniata B. L'altra si adopera per tutti gli lavori sutili, e questa vederassi segniata C. Con l'altra si fanno tutti gli lavori chupi, e questa vederassi segniata D.

Gli è da sapere che là, dove si veganno

quei fori, vi si mette il deto di mezzo, come si vede nella mezza steccha alle

misure qua dietro, quando si lavora come si dirà.

Ora che habiam detto delle steche, ci

conviene anco dire de gli ferri e parimente mostrargli et insegniare come si

adoperino, quai lavori si tornegino. Gli è adunque da sapere che 8 sono le sorte

de gli lavori che non si tornegiano, come a dire:

Piatei

duzinali

Schudelle

alla foggia

Schudelini

Schudelle

tonde

Boccali

Fogliette

Fiole

Fiaschi

Tutto il resto d'i lavori che si fano sul torno vano tornigiati.

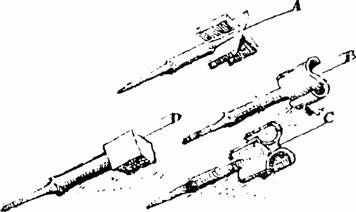

Ora eccovi gli ferri.

Ora che io vi ho mostro di 5 sorte di

ferri, vi voglio anco dire a che lavori si adoperino, perché, se io vi lassasi

cossì in aria, voi malamente ve ne potreste servire. Ma perché in

questa opera mia non resti cosa indarno, gli è da sapere che il primo

ferro signiato A, con quello si fano le cornigie che si vogano sul

roverscio dei baccili da lavar le mani et anco a fare certe cornigie ai piedi

dei bronzi; con il secondo B si refeniscano; con il terzo C tutti gli lavori si

sgrossano; con il quarto D si fano gli piedi alle confetiere, o vogliam dir

tazzoni; con il quinto E si refeniscano le cose più gentili. Eccovi a che

si adoperano gli ferri da tomigiare.

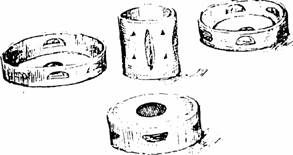

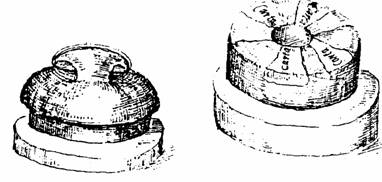

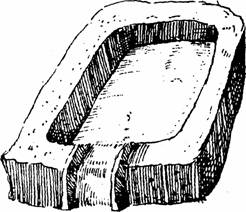

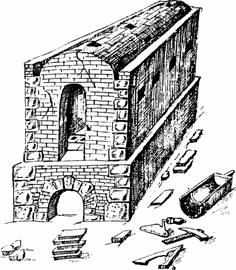

Ora mi resta ragionare alquanto d'intorno al far delle case là dove se infornano gli lavori, de gli tagli, delle ponte o vogliam smareile, de gli pironi. Questo farò con più brevità che sia possibile. È da sapere che le case vano fatte di dua sorte di terra: dico di terra da pigniatti e terra da far vasi. Alchuno forsi non m'intenderà. Gli [è] differentia grande tra queste dua terre, perché l'una è rossa e l'altra è bianca; l'una tien di miniera e l'altra no. Nella rossa, della quale se ne fano gli pigniatti, vi si vegano dentro certe scaglie come di oro, e l'altra tiene di genga, e quanto ella ha più de l'azzurro è migliore. Si piglia adunque di ammedua tanto, e mistasi bene insiemi, poscia se ne fano torcoli a questa guisa.

Questi si slargano puoi sul mugiuolo, poscia alzonsi alla bastanza et se ne fano le case come di qua vedrassi. Queste si fano grande e piccole secondo che richiede gli lavori.

E sapiasi che tutti gli lavori suttili se infornano nelle cas[e] escetto il duzinale.

Gli è da sapere che tutte le case vano forate di sotto, escetto quelle da gli bianchi che vanno sane, perché gli lavori se infornano im piedi. E perche io sia meglio inteso ve ne ho volto una alla roverscia, acciò vediate come elle vano forate, et hòvene fatto di dua sorte, o vogliam dire di tre, perché in queste non si ta altra diferenza che nel farle grandi e piccole, alte e basse.

Et è da sapere che tutte le case si fano sul mugiuolo piano e, fatte, su di quello si tagliano con il fil di rame; puoi si alzano da un de' lati et vi si mette sotto una delle dette steche e di puoi l'altra nel medesmo muodo. Fatto questo, si fa intrare questi dua avanzi di legnio sotto le braccia alla congentura della mano, fermando il dito grosso sopra la steccha, e gli altri vadino dalla banda di sotto e, cossì alzandosi par pari ambedua, si levi la casa su del torno. Queste non si adoparano ad altro et è gran differenza tra queste e quelle che io vi ho mostro prima, perché con quelle di prima si fano tutti gli lavori. Né si fa lavor di nisciuna sorte sul torno che non ve se gli adoperi la steca. Et ora che io sono a questo ragionamento, mi giova di dire come et da che mano elle si adoperimi. Gli è adunque da sapere che per far tutte le sorte di lavori sutili la steccha si opera con la man manca, cogliendo in mezzo alla man ritta e alla stecha il lavoro, cioè l'orlo del lavor di terra, e cossì tengasi sempre par pari. Il medesimo mu[o]do si deve tenere nel far il lavor chupo, ma allora la steccha si operi con la man ritta, tenendo dentro al vaso la man manca, affrontando il dito sempre con la steccha. E menesi più pulito che sia possibile, che questo è il bel lavorare.

Di fuor sì come dentro facci uguale il suo lavor il mastro

diligente, spianando bene i mucchi della terra che soglian còrsi ne l'alzar del

vaso.

Ora gli è d'avertire che quello instrumento detto il torno spengasi con un piede; e cossì si fa girare vellocemente. Girando il torno gira altresì la terra che è posta sopra il mugiuolo, o vogliali dir schudella; la qual, stretta con tutt'a dua le mani, di essa si fa ogni sorte de lavori.

Da puoi che si è ragionato fin qui del

lavorare al torno, mi sono risoluto di ragionare alquanto di fare le forme di

gesso e come si forma con la terra in quest'arte. Quivi è da sapere che il gesso

vole essar frescho e non troppo cotto, ben pesto e ben stacciato. Doppoi in aqua

tepida si distemperi, con mano diligentemente rimenato e rotto da quel primo

sodo ch'egli pigliò ne l'andar ne l'aqua. Poscia, cossì soluto, gettasi sopra

qual si vogli rilievo o cavo, tutto che, là dove egli si getta, sia di terra

fresca. Doppoi che il gesso harà fatta la presa, cavasi la terra diligentemente

e troverassi la forma netta e pulita, nella quale si potrà formare come si

ragionerà.

lo non mi stenderò molto in questo,

perché nella Pirotechenia del signor Vannuccio Beringuccio, nobile sanese, a

l'VIII libro, dove tratta del formar diversi rilievi, si vede tutto quello che

si può dire d'intorno al fare delle forme. Però, chi appieno voi saperne,

racorra a gli studi di questo signore, che harà quanto dessidera. Egli ha anco

trattato un non so che de l'arte figulina che in vero a me non spiace, ma dico

bene che negli accordi de gli colori sua signoria è stata gabata; nel resto egli

ha detto sì diligente che la pratica sua dorebbe essare studiata da tutti gli

huomcni de l'arte. Per tanto, passerò brevemente il far delle forme, puoi che un

signor tale mi ha tolto questa fatica, ne l'opera del quale si vede, e con gesso

e senza, e parimente ciò che si deve operare là dove non si trova gesso,

come si formino i rilievi e come i concavi, come si fanno le forme di pezzi, et

insoma tutto ciò che si può dire. Ora a me basta di mostrarvi il muodo di formar

di terra.

Io molto mi alungarei se di tutti gli lavori che vanno formati vi volessi ragionare; ma per abreviare il dire ve ne porò una particella, come de gli abborchiati, delle canestrelle, e dei bronzi. Fatto adunque le forme di ciaschuni di questi, formarassi la terra in questa guisa. Pigliasi un pal[l]on di terra ben concia e ben netta, di quella grandezza che richiede il vaso che si deve formare. Sia la terra morbida come si usa per lavorare al torno, e questa, amassata bene insiemi, si fermi sopra una tavola ben piana. Di puoi habbiasi doi righe grosse ugualmente, di questa grossezza come nella faccia di la presente segniata A [cm. 0,5], e large alla segniata B [cm. 3].

Queste fermonsi, per piano, sopra la

detta tavola allato al pallon di terra, cioè una per banda. Puoi habiasi un

filo di recalco o vogliam dir di rame, e sia tanto longo che avanzi quatro dita

da ciaschun de' lati del pallone. Perciò, preso quello avanzo in ambedua le

mani, e posto il dito grosso sul filo, calcando su le righe, si tiri cossì a ssé

che si taglierà per traverso il pallone; il qual, levato del suo luogo, rimarà

sopra la tavola una lastra di terra grossa quanto le righe. Quella si vadi

assettando nelle forme, o tutta intiera o fattone più pezzi, calcandola ben con

mano acciò che, se nella forma fosse maschera o altro di rilievo, pigli bene

l'impronta. Puoi rigiungasi le forme insiemi, tagliatogli prima la terra che

avanza attorno con l'archetto, ponendo sempre, sopra il taglio che si deve

ragiungiare con l'altro taglio, della barbatina. Ragiunte, se non vi si può

mettare la mano, puliscasi con il Iegnio. Ma per mostrarvi appienamente il

tutto, et acciò che la capiate meglio, vi porò qui di sotto ogni cosa.

Ecovi il pallori che già vi ho detto, in mezzo alle sue righe, con il suo fil dietro; il quale, tirato in qua tutto in un tempo, fermando il dito grosso come già vi ho detto, verebbe a tagliarsi una lastra di terra in quel muodo che vedete nella tavola al B, che questo sarebbe appunto quel taglio che si vede nel pallon sotto la litera A.

Questo basti quanto al tagliar la terra

per formare. Mi resta mostrarvi le forme, il baston da pulire gli concavi

e l'archetto.

Ecovi prima la forma de le canestrelle, che è la A, con la forma del suo piede, che è la B;

Et è da saper che tutte le forme vano di concavo, dalla canestrella im puoi, che si forma sul maschio, come qui si vede. Ma puoi si volta dentro un cattin di legnio de la par grandezza, ivi se ne taglian tutti quei quadri bianchi segniati C, il simile fassi al suo piede, puoi si mette insiemi. Molti sonno che gli attacano il piedi da crudo con la barbatina e molti da fenito con il suo bianco, o vero con la coperta, la quale, chi non gli la voi dar schietta, l'atacchi col bianco e con la coperta amisto al paro, che è benissimo. Affrontate che si sonno le due parti della forma del bronzo, si pulischi per dentro via. Ma, perché la sua boccha non è sì larga che vi possi intrare la mano, però gli è de necesità di fare un bastone di questa

sorte, e con quella palla ch'è là, dal lato storto, andar pulindo per i concavi ascosti.

Eccovi il bastone che è quello ove termina la linia A. Con questo si puliscie per tutto dove non si può giungiate con la mano. Quello che è ligato seco è l'archetto, il qual si adopera per tagliare la terra che avanza di ffori dalle forme. Ora mi resta mostrarvi gli aborchiati, e questo faremo sotto brevità, imperò che vanno semplici come qui si vede.

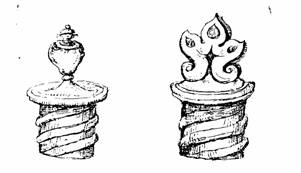

Gli aborchiati adunque sonno questi: cioè quegli che hano certi rilievi in fuori come s'usa molto ne gli argenti oggi per le corti. Questa, dove termina la linia A, è una saliera, la forma della quale va di dua pezzi, che vien fesa appunto là dove termina la linia B. Posta adunque la terra nella sua forma, ragiungasi, come si è detto del bronzo antico, levandone le parti che avanzono con l'archetto. Pulita per drento, con il bastone, poscia lassasi cossì per sin tanto che si vede, là dove è apperta la forma, ch'ella si cominci a spicciare. Allora, diligentemente, se ne levi una parte e dipuoi l'altra. E così vi rimarà la saliera in mano; la qual puliscasi puoi nelle sue congionture e rassettasi dove fia di bisognio. In questa guisa si formino tutti gli altri lavori, d'intorno a gli quai si terà il medesm'ordine. Mi sono anco risoluto mostrarvi gli smartelati, acciò non passi cosa della quale io [non] vi habbia ragionato, et affine che l'arte sia compita.

NCORA che di questo si

sia ragionato nel disegnio dei ferri, mi è parso toccarne alquanto, in questo

luogo, acciò che appartatamente si sappia quai fiano gli lavori che vanno

tornigiati. Tutti gli lavori suttili si tornegiano. E per tornegiarli si fa un

tornegiatoio di terra alquanto minore de gli lavori. Questo va fatto sul mugiuol

piano sopra al quale si pongano alchuni pezzi di carta. Puoi vi si drizzano gli

lavori im bocca, o vogliam dire in giù, drizandogli. Poscia, dritti, con il

ferro se ne leva una gran parte per sin tanto che le coste di fuori, o vogliam

dir il rimesso, si confronti con il rilievo di dentro e restino grossi alla

bastanza, come sa il valente artefice. Puoi vi si attacano le sue maniche, o

vogliam piedi, secondo che ricerca il lavoro. E questo attaconsi con la

barbatina, la quale si fa cossì: pigliasi della terra ben secca, o vero di

quella ben morbida che avanza quando si lavora al torno, su la steca G, la quale

pare unguento; con questa si amista cimatura di panni, poscia rimenasi benissimo

et operasi cossì morbida che attacha gagliardamente. Tutto che i duo lavori che

vano attachati insiemi siano parimente sechi o parimente verdi, altrimente si

farebbe nulla. Ora eccovi il tonigiatoio con il quale intendo far fine a questo

mio primo libro.

NCORA che di questo si

sia ragionato nel disegnio dei ferri, mi è parso toccarne alquanto, in questo

luogo, acciò che appartatamente si sappia quai fiano gli lavori che vanno

tornigiati. Tutti gli lavori suttili si tornegiano. E per tornegiarli si fa un

tornegiatoio di terra alquanto minore de gli lavori. Questo va fatto sul mugiuol

piano sopra al quale si pongano alchuni pezzi di carta. Puoi vi si drizzano gli

lavori im bocca, o vogliam dire in giù, drizandogli. Poscia, dritti, con il

ferro se ne leva una gran parte per sin tanto che le coste di fuori, o vogliam

dir il rimesso, si confronti con il rilievo di dentro e restino grossi alla

bastanza, come sa il valente artefice. Puoi vi si attacano le sue maniche, o

vogliam piedi, secondo che ricerca il lavoro. E questo attaconsi con la

barbatina, la quale si fa cossì: pigliasi della terra ben secca, o vero di

quella ben morbida che avanza quando si lavora al torno, su la steca G, la quale

pare unguento; con questa si amista cimatura di panni, poscia rimenasi benissimo

et operasi cossì morbida che attacha gagliardamente. Tutto che i duo lavori che

vano attachati insiemi siano parimente sechi o parimente verdi, altrimente si

farebbe nulla. Ora eccovi il tonigiatoio con il quale intendo far fine a questo

mio primo libro.

Puoi che, pure con lo aiuto dello Altissimo, son giunto al fine del primo libro de l'arte del vassaio, sotto quella brevità che è stato possibile di farsi, non mi resterò per fin tanto che il secondo, et il terzo et ultimo, allato a questo non lochi. Però, chi leggerà questo primo mio, non si amiri né habbia per scherzo queste partichulari narrationi fatte d'intorno alle cose della terra, perché prosupongo ch'egli habbia non sempre a stare alle mani de gli mastri periti, anzi, ch'egli habbia, dico, ad andar fuori; fuori non pur dell'arte, ma d'Ittalia. Là dove facendosi cogniosciare a coloro che di lui vorano fare esperienza, mostrerassi forsi non men bello, non di manco pregio, se chura vi porano e diligenzia, ch'egli si facci nei paesi nostri. Poscia, rinoverà nella memoria altrui, il felicissimo Stato dello illustrissimo e eccellentissimo Guidubaldo II duca di Urbino. Felicissimo, dico, sopra ogni stato, per il governo de sì ottimo prencipe. Non dirò come, né quante sante, siano le mirabili constitutioni e le divine leggi di questo duca, perché, per sé stesse, sono sì chiare che più tosto io le ombrarei che mostrarne il puro, il luccido della sua chiarezza con il mio basso dire. Non si sa egli che lo Stato di questo prencipe è lo appoggio, il rifugio di ogni virtuoso? A questo si cognioscie ch'egli legitimamente possiede la sua monarchia. Quai populi, oggi in Ittalia, vivano più quieti? Quai, dico, sono quegli a chui le guerre odierne non gravino? Chi non teme altri? Chi quegli di costui, i quai, fatti sceguri sotto l'ombra di sì aveduto padrone, dormano le notti contenti nei lor letti et il giorno affatigano per gli lor bissogni? O veramente prencipe giusto e santo! O somma prudenzia! O inaudita bontà! La quale, per dare esempio di sé medesma, più dona che non toglie, più perdona che non castiga, più chiama che non scaccia. Vengano, insiemi insiemi meco, tutti gli populi suoi, anzi tutta la crestiana comunanza a pregare a l'Altissimo che nello conservi lungamente.

Libro secondo

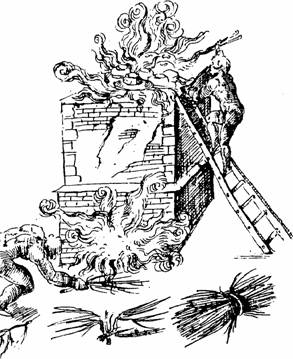

DA sapere che, a nnoi,

le fecce dei vini si colgano più nel mese di novembre e di dicembre che per

altri tempi, imperò che allora si tramutano i vini. Il tartaro, o vogliam dir

taso, si può cogliare a tutti i tempi purché le botte siano ben rasciutte;

quelle, dico io, che vi sono stati gli vini lungamente dentro. Queste, rase

dentro con un ferro, caverassene una crosta grossa doi o tre dita; e questo è il

tartaro. L'operano colloro che fano gli vasi alla castellana, in cambi[o] di

feccia, metendone però manco, ne l'accordo, che non fano della feccia, perché

gli è assai più gagliardo. Le feccie si colgano quando si tramuta, como già si è

detto; imperò che, levato il vino della botte, quella madre, che molti la

chiamano cossì, mettesi in certi capélli fatti di tela grossa e rada, i quai,

pieni che sonno, si metfano a scholare per córre quel vino che ne escie, il

quale si fa, in bre[ve] tempo, perfetissimo acceto. Cossì scolate, le feccie si

gettano su per i solai, o vogliam dir pianciti, che siano ben netti; quivi si

lassino asodar tanto che, con mano, se ne facci pani. Fatto questo si lassi

asciugar benissimo e, quando sarano bene asciutte, portensi fuori de la terra a

brusciare, come sar[e]bbe lonfano un miglio, imperò che fanno un cativo puzzo,

il qual, molti dicano che gli è atto a far spregniare le donne gravide. Posto

adunque in un'aia, o vogliam dir luoguo spazzato, 600 o 1000 libre di questi

pani ben sechi, vi si facci attorno un murello di pietre cogliendo in mezzo le

dette feccie. Poscia, da dua o tre lati, vi si accenda il fuoco con legnie

seche, levandone però tanti pani, che il fuoco affondi, che im poco tempo si

vedrà ardare tutto il montone.

DA sapere che, a nnoi,

le fecce dei vini si colgano più nel mese di novembre e di dicembre che per

altri tempi, imperò che allora si tramutano i vini. Il tartaro, o vogliam dir

taso, si può cogliare a tutti i tempi purché le botte siano ben rasciutte;

quelle, dico io, che vi sono stati gli vini lungamente dentro. Queste, rase

dentro con un ferro, caverassene una crosta grossa doi o tre dita; e questo è il

tartaro. L'operano colloro che fano gli vasi alla castellana, in cambi[o] di

feccia, metendone però manco, ne l'accordo, che non fano della feccia, perché

gli è assai più gagliardo. Le feccie si colgano quando si tramuta, como già si è

detto; imperò che, levato il vino della botte, quella madre, che molti la

chiamano cossì, mettesi in certi capélli fatti di tela grossa e rada, i quai,

pieni che sonno, si metfano a scholare per córre quel vino che ne escie, il

quale si fa, in bre[ve] tempo, perfetissimo acceto. Cossì scolate, le feccie si

gettano su per i solai, o vogliam dir pianciti, che siano ben netti; quivi si

lassino asodar tanto che, con mano, se ne facci pani. Fatto questo si lassi

asciugar benissimo e, quando sarano bene asciutte, portensi fuori de la terra a

brusciare, come sar[e]bbe lonfano un miglio, imperò che fanno un cativo puzzo,

il qual, molti dicano che gli è atto a far spregniare le donne gravide. Posto

adunque in un'aia, o vogliam dir luoguo spazzato, 600 o 1000 libre di questi

pani ben sechi, vi si facci attorno un murello di pietre cogliendo in mezzo le

dette feccie. Poscia, da dua o tre lati, vi si accenda il fuoco con legnie

seche, levandone però tanti pani, che il fuoco affondi, che im poco tempo si

vedrà ardare tutto il montone.

Questo usam noi fare sul partir del giorno imperò che, accesovi il fuoco, toniamo alle nostre case. Tornando la matina, ne levam tutta quella parte che troviam brusciata. La brusciata se intende tutta quella bianca; la nera racoziam noi insiemi accendendola di nuovo. Questa salvarne puoi in quei vasi di legnio ove venir sogliano i salami come tunina, sardelle e simili. Molti la servano in certi vasi grandi detti vittine: questo non importa, pur ch'ella staghi ben stretta. Avertiscasi, quando la si mette in queste conserve, se gli deve spruzar sopra alquanto di aqua, perché cossì ella si assoda tutta in massa e fassi migliore. Questo è quanto a me pare che si possi dire d'intorno alla feccia e quanto mostrarsi.

Molti forsi mi biasmarano con dire

che prima dovea ragionar della fornace e del muodo di cociare di bestugio e

puoi venire allo accordo de gli colori. Ai quai rispondo cossì e dico che mi

conviene anco fare il marzacotto, il bianchetto, il zallo, il zalulino, il

verde accordato e mil’altre facende per non rimanere (poscia che cotto che

si harà di bestugio) con le mani a cintola. Acontentansi adunque che in

questo mio secondo libro io insegni altrui tutti gli coloretti, il muodo di

far le fornaci, le calcination dei stagni, diversi edifitii di mulini; che

nel terzo puoi, con lo aiuto di Iddio, si mostrerà tutto il compimento de

l'arte.

Ma puoi che habiam detto come si abrugia la feccia, mi par anco di dire come si abrugia il tartaro, de' quai a ragionato Dioscoride nel V libro. Et àcci insegniato il vero muodo di cogniosciare la feccia brusciata dicendo lo esperimento di cogniosciare quando l'è perfettamente abrusciata. È allora ch'ella si vede tutta bianca o vero di colore simile a l'aria, e che, toccandola con la lingua, par che abrusci. Questa a molte virtù. Il tartaro, o vogliam dir grepola, dice egli, ha in sé virtù solutiva, non ragionando altrimente del muodo di abrusciarlo. Usasi da molti cossì crudo, ben pesto, mangiarsi nelle menestre in cambio di agrume. Questo si abrugia in certi piatti grandi cotti una volta, possto alle bocchette sopra la volta della fornace, e allora è cotto quando ci è fatto tutto bianco. Questo operano le donne per farne gli lisci. Con questo si mandano via le machie de l’oglio dei panni. Ora, puoi, ch'habiam ragionato di ambedua la bastanza, per venire al marzacotto ci conviene ragionare della rena, la qual puoi accordaremo con detta feccia. La rena, la migliore che si trovi per tutta Italia, è quella di San Giovanni, luogo di Toscana. Non so s'egli è quello detto da frate Alberto, nella sua Italia, il monastero di Valle Ombrosa. Bene intendo, da coloro che vi vano per la rena, ch'egli è di qua da l'Arno vicino alla Terina. Basta che questa rena si ha per la migliore imperò che l'è bianca, luccida come argento, pesante e chiara e netta. Questa si cava al pie' d'un monticello et è detta iena da San Giovanni. Evene di un'altra sorte che viene dal lago di Peroscia, ma non è cossì bianca né cossì lustra; però non mena gli colori così bianchi come l'altra. In molti luoghi non si adopera né l'una né l'altra. Vinegia ne ha, alle volte, ma per il più operano di una sorte che vi va da Udene, la quale è di color rosso. Il simile fanno in Padova. In Verona usano certe pietre tonde, bianche, che rotte, parano dentro di argento e dicano che sono di marmo; e questo me si fa verisimile perché vi si vede sentilar dentro un certo luccido appunto come fa nel marmo. E da molti ho inteso io che il marmo serve in cambio di rena in quest'arte. In Corfù, per quanto mi dicano coloro che vi hano lavorato, operavano certe pietre rosse, luccide, pessante, e queste cavavano a' pie' di una montagnia viccino alla marina. Questo basta.

Veniamo allo accordo per fare il marzacotto. Ma prima che io faccia questo, vi voglio avertire che di tutti gli colori ve ne poro dua insiemi, e talora tre, secondo gli ussi. E perché m'intendiate per sempre, eccovi lo esempio: intendasi sempre la feccia brusciata. Faremo cossì e diremo: per il marzacotto pigliasi lìvare 30 di rena e lìvare 12 di feccia. Molti sonno che fano altramente, cioè lìvare 30 di rena e lìvare 10 di feccia. Adunque, tutte le volte che si troverano doi numeri o ver tre, l'un dietro l'altro, intendasi, di quel che vien prima nominato per l'instessa riga, accompagniarsi col suo numero dissotto, di là dalla linia che calla per traverso. Et acciò che m'intendiate meglia, il primo accordo sarà la littera A, il secondo sarà la B, et il terzo, esendoci, sarà la C, come qui:

|

|

A |

B |

C |

|

Rena |

Ib. 30 |

30 |

30 |

|

Feccia |

Ib. 12 |

10 |

11 |

Eccovi adunque il mu[o]do et l'ordine che teremo nel parlar dei colori, brevemente racordandosi che, per la linia della rena, il variar del peso è quel numero a Ilei de rimpetto et il simile alla feccia; e questo si può acresciare secondo la quantità che l'huomo ne voi fare, como a dire: se 30 voi 12, '60 voi 24, cossì per gli altri. Fatto questo peso, mistasi bene insiemi sopra un solaio ben netto e, se vi fosse alchuna massa di feccia assodata, amacasi con una pietra. Poscia, fatone diligente amistione, metasi de[n]tro ai bocali, o vogliam mezzi, cotti o crudi che non importa, e questo si cuocia come si ragionerà.

MUODO DI FARE IL BIANCHETTO

Pigliasi quella quantità di stagnio che huom vole, e questo voi essare per il migliore stagnio fIandrese, e fondasi in una cazza di ferro. Molti lo fondano in una pigniatta e dicano che vien più puro. E, cossì fuso, si versi in un cattino di legnio et habbiasi un pestel, pur di legnio, con il qual si rimeni presto presto prima ch'egli si assodi, et il stagnio si convertirà in cénare. Altri sogliano fare questo con una [pezza] di lino e fanno cossì: pigliano una pezza di lino nova, grossa, ben soda, che sia larga più di un buon palmo per ogni verso; di quella, preso tutt'a quatro i capi in mano, fanovi versar dentro il stagnio fuso. Poscia, ristretta la pezza a guisa di volerne trar sugo, con l'altra mano disotto la fregano, o vero, fermatala sopra una banca, la rimenano benissimo che fa il medesmo effetto e meglio. Pigliasi puoi un piatel bestugio, sopra il quale stendasi un foglio di carta, e sopra vi si versi dette cénare andandole slargando cossì con mano, per il piatello dove è la carta, imperò che, quanto più elle fìano strate, verà più bello il bianchetto coprendolo con un altro piatto che sia rotto in dua o tre luoghi acciò il fuoco vi g[i]ochi cocendosi come si dirà.

MUODO DI FARE IL VERDE

Pigliasi pezzi di rame vechio e questo meTasi in un mezzo, o altro vaso, e si cuocia come si dirà, che nel vaso troverassi il rame brusciato. Il miglior rame abrusciato, recita Dioscoride, è quello che è rosso e che, tritandolo, si rasemba al cinapro. Imperò che il nero è più abrusciato di quello che se gli bisognia. E vole che, per abrusciarlo, si tacci strato sopra strato, con solfo et sale; in un vaso ben turato mettasi in la fornace. Questo è un uso che molti lo servano et è perfetto. Questo, cossì abrusciato, macinasi e dipingasi, che verà verde. Chiamasi, ne l'arte, ramina, altri rame adusto. Di questo se ne fa il verde accordato, come a dire: pigliasi

|

|

A |

B |

|

Antimonia |

Ib. 1 |

3 |

|

Ramina |

Ib. 4 |

6 |

|

Piombo |

Ih. 1 |

2

|

Intendasi sempre, nello accordo di

tutti gli colori, che i menierali vanno pesti e ben misti insiemi, quegli

dico, da pestarsi, come verbigratia, in questo pestasi l'antimonia e la

ramina, perché il piombo va brusciato.

Non si usa già brusciarlo como recita Dioscoride nel V [libro], imperò ch'egli vole che il piombo sia sutilmente laminato, poscia di quello ne sia fatto strato sopra strato con solfo, per fin che si empia il vaso; il qual mettasi al fuoco e, como il vaso è infocato, voi egli che si mescoli con una vergetta di ferro tanto che tutto si converta in cenere che non ne resti parte alchuno; cosa molto diferente da l'uso di quest'arte come si vederà al suo luogo. Egli, altr[ov]e, sì parla dell'antimonia dicendo: il stimmi, over stibio, è quello che è splendidissimo e lampegiante, e quello è del buono che non ha in sé né terra né sordidezza alchuna. E’ne, di questo, la mimera in quel di Siena et se ne trova in la Marema in quel di Massa, ma il migliore per quest'uso è quello che vien di Vinegia.

MUODO DI FARE IL ZALLO

Togliasi teraccia o vogliam rugine di ferro, e la migliore è quella che si coglie d'intorno all'ancore delle navi; questa cuociasi in un vaso bestugio che sarà migliore. Molti sogliano infocarla e poscia spengiarla in urina, e cossì dicano ch'ella si purga. Molti sogliano fare, come si è detto del rame, con il solfino che vien bene

|

|

A |

B |

C |

|

Feraccia |

Ib. 1/2

|

2 |

1/2

|

|

Piombo |

lb. 1,1/2

|

5 |

2 |

|

Antimonia |

Ib. 1

|

3 |

2

|

Molti vi sogliano menare un poco di

feccia, poi stratasi in un piattello sopra un foglio di carta, e cociasi

come si ragionerà. Io non mi credo che fia di bisognio andarvi replicando

quello che già vi ho detto una volta, sì delle dose come del preparargli e

del pestargli, con la diligenza e chura che se gli deve havere; per questo

andarò abreviando il dire.

MUODO DI FARE IL ZALULINO

|

|

A |

B |

|

Antimonia |

lb.

1 |

2 |

|

Piombo |

lb. 1, ½ |

3 |

|

Feccia once una |

On.

1 |

1 |

|

Sal comune once una |

On.

1 |

1/2

|

Eccovi tutti gli colori composti che si fano in quest'arte: gli naturali che si adoperano, e la zaffara, da noi detto azurro, et il manganese. La zaffara vien di Vinegia e la bona è quella che ha del tannè violato. Questa si cocie cossì, simplicemente; et operasi, perciò, cruda e cotta. Il manganese se ne trova abondantemente per questo felicissimo Stato et in diversi luoghi per la Toscana. Questo è notissimo per tutto Italia, et operasi per tutto ove si lavora di vetro. Tutti gli colori sopra detti si devano guardar dalle polvare e dall'altre broture. Ora, per ragionare di diversi colori, convienmi formare un fornello di reverbaro. Fatto questo veremo puoi allo accordo del piombo e del stagnio. Puoi trataremo di diversi colori che si usano in diversi parti d'Italia, come a dire quegli di Vinegia e di Genova, che sono un accordo medesmo. Puoi tratarasi del bianco del duca illustrissimo di Ferara malamente detto bianco faentino. Trataremo dei colori della Marca, della Cità di Castello e della maiolica e sua fornace. Ora eccovi il muodo da fare il fornello.

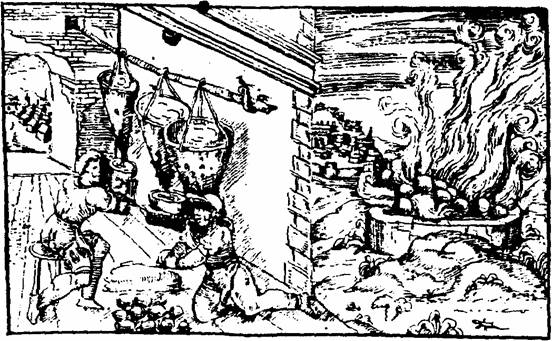

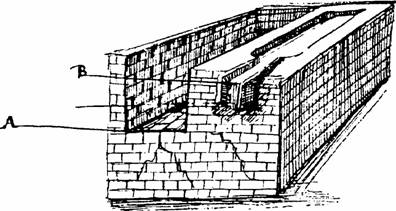

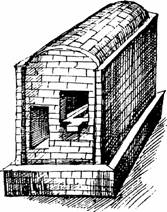

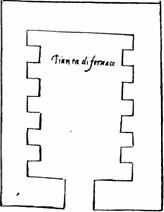

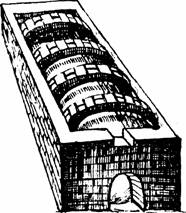

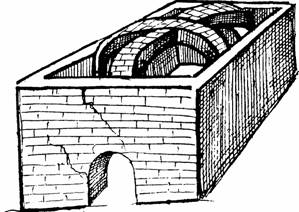

COME SI FA IL FORNELLO DI RIVERBERO